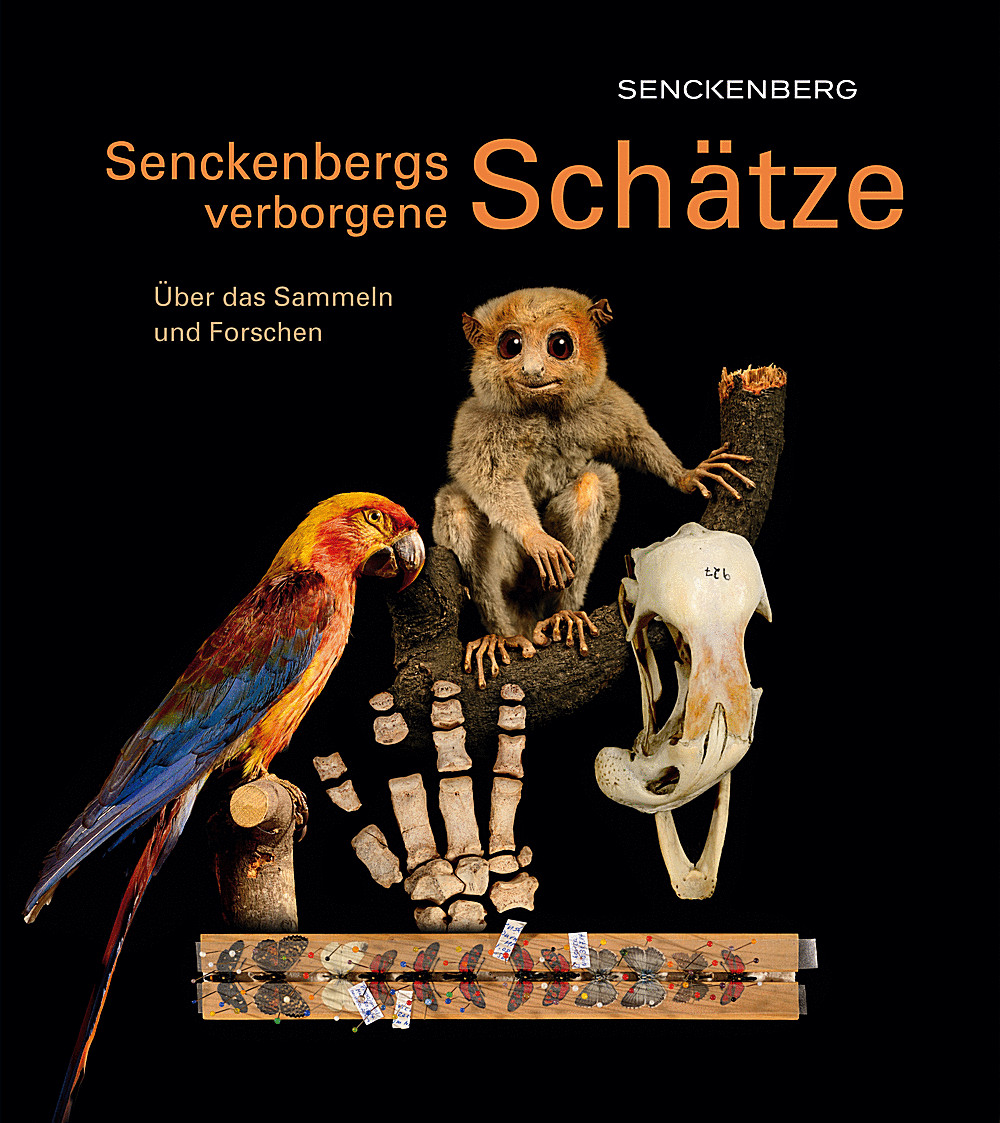

Senckenbergs verborgene Schätze

Über das Sammeln und Forschen

Hrsg.: Sabine Mahr; Thorolf Müller; Birgit Walker

2015. 136 Seiten, 1 Abbildung, 101 Fotos, durchgehend farbig, 22x20cm, 610 g

Language: Deutsch

(Kleine Senckenberg-Reihe, Band 56)

ISBN 978-3-510-61405-9, brosch., price: 14.90 €

in stock and ready to ship

Keywords

Museum • Wissenschaftliche Sammlung • Entwicklungsgeschichte • Artenvielfalt

Contents

- ↓ Inhaltsbeschreibung

- ↓ Bespr.: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie II, 2017 Heft 1-2

- ↓ Inhaltsverzeichnis

Bespr.: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie II, 2017 Heft 1-2 top ↑

Im vorliegenden Band geht es gleich ein zweites Mal um die

„Verborgenen Schätze der Museen“. Auch der Katalog zu den Münchner

Mineralientagen 2016 nahm sich des Themas an (Keilmann et al. 2016,

Ref. 009). Weil Museen in neuester Zeit häufig für ihre Träger zu

teuer oder einfach lästig werden, schloss man manche von

ihnen. Beispiele sind das Fuhlrott-Museum in Wuppertal, das

Mineralogische Museum und das Geologische Museum der Universität

Münster in Westfalen seit 2007, wobei man das letztere zwar seit

Jahren wiedereröffnen will, aber wann, ist bis heute nicht

ersichtlich. Seitdem (2007) wird um die Finanzierung gestritten.

Deshalb stehen die meisten Museen unter großem Rechtfertigungsdruck

für ihr Dasein und müssen diesem Druck u. a. durch entsprechende

(Werbe)Schriften für die Öffentlichkeit entgegenwirken (z. B. das

Staatliche Museum für Naturkunde in Stuttgart mit seinem alljährlichen

Rechenschaftsbericht; Kovar-Eder & Schmid 2016, Ref. 027). Bei der

Senckenberg Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main liegt

der Fall anders: Sie übernahm z. T. große und bekannte

Museumssammlungen von solchen Museen als „Zweigstellen“ in ihre

Betreuung, die ihren Trägern lästig/zu teuer wurden und die man

ansonsten vermutlich aufgelöst hätte (Dresden, Tübingen, Görlitz,

Müncheberg und Weimar). Darauf kommt der Direktor der Gesellschaft im

Vorwort vorliegenden Werkes gleich zu sprechen, und im letzten Kapitel

sind die Außenstellen daher vorgestellt. Dieser Band entstand

anlässlich der Ausstellung „Senckenbergs verborgene Schätze“ (2016) im

Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main als Ausstellungskatalog, ohne

dass aber irgendwo (Impressum, Titelseite) darauf hingewiesen wird.

Das Senckenberg-Museum eröffnete bereits 1821 und erhielt als umfangreichen Grundstock seiner Sammlungen die naturwissenschaftlichen

Bestände von Wilhelm Peter Eduard Rüffell (1794–1884), wie man in Von

Sammlern und Sammlungen erfährt. Mit Sammeln bei Senckenberg setzt man

den Leser weiterhin in Kenntnis über das Warum, wie und was wird

gesammelt. Selbstverständlich gibt es dazu 17 Geschichten vom Sammeln

zu einzelnen, besonderen, ausgewählten Objekten aus historischer Zeit,

darunter auch drei fossile. In Wissenschaft und Sammlungen geht man

auf die Maßstäbe, Präparation, das DNS-Labor (hier fälschlich

DNA-Labor genannt), die kleinste Senckenberg-Sammlung

(Dinoflagellaten), die botanische Präparation und die geologische

Präparation und deren jeweiligem Personal ein, bei der Präparation

auch auf die Außenstelle Dresden. Die Zukunft der Sammlungen ist

wichtig, um zu wissen, was mit den 38.600.000 Objekten des Senckenberg

(Deutschland: etwa 100.000.000!) derzeit und in der Zukunft

geschieht, so beispielsweise die Datenerfassung/EDV-

Verwaltung. Großes Thema bei den meisten naturwissenschaftlichen

Museen ist heute meist das Schlagwort der Biodiversität (fossil und

rezent), unter dem sich Nichtfachleute nichts vorstellen können. Dann

stellt man Die sammelnden Standorte Senckenbergs vor, die natürlich

nicht selbst sammeln, sondern die darin beschäftigten Museumsleute,

die sich an den Standorten Frankfurt am Main (Senckenberg Naturmuseum

und Forschungsinstitut), Dresden (Senckenberg Naturhistorische

Sammlungen), Görlitz (Senckenberg Museum für Naturkunde), Müncheberg

(Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut), Weimar (Senckenberg

Forschungsstation für Quartärpaläontologie) und dem hier noch nicht

erwähnten Tübingen (Geologisch-paläontologische Sammlungen der

Universität) vier Aufgaben widmen sollen: der 1) Biodiversität und

zoologisch-botanischen Systematik, 2) Biodiversität und Ökosystemen,

3) Biodiversität und Klima, 4) Biodiversität und „Erdsystem-Dynamik“

(gemeint ist damit die Plattentektonik und die Erdgeschichte). Der

Begriff der Biodiversität erscheint dem Leser hier bei Punkt 2)–4)

etwas übertrieben und entbehrlich. Eine Begriffserklärung (Glossar),

Dank und Impressum schließen den Bildband ab.

So erfreulich es für manchen Museumsträger derzeit erscheint, wenn die

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung von der Schließung

bedrohte Naturkundemuseen übernahm, gibt es auch Bedenken, wenn sie

alle von einem Träger abhängen, der selbst eines Tages finanziellen

Kürzungen und deshalb schmerzhaften Sparzwängen unterliegen

könnte. Was jedem Wissenschaftler Bauchschmerzen bereiten muss, ist

die Bildung eines Museums- und Forschungsmonopols, was vielen

Regional- und Universitätsmuseen gar nicht recht sein kann, denn

Senckenberg steht auch für gewisse Vorstellungen, die nicht jedes

andere Museum mittragen kann oder möchte – das ist der Wermutstropfen

an der Sache, den der vorliegende Ausstellungskatalog leider nicht

diskutiert. Denn so ist – wenn die Entwicklung mit Museumschließungen

derart weitergeht – die Vielfalt der deutschen Museumslandschaft und

Forschung zumindest ernsthaft bedroht. Die Vereinigung in einer Hand

kann daher keine Allgemein- oder Dauerlösung sein. Zudem ist das

Senckenberg von seiner Herkunft her eher ein zoologisch- botanisches

Museum, das sich bei den Fossilien nur speziellen Themen wie Messel

oder Urmenschen eingehender widmet, d. h. vor allem den

Wirbeltieren. Das ist auch dem vorliegenden Katalog zu entnehmen, in

dem die Messelgrabungen des Museums zum Bedauern jedes Paläontologen

nicht berücksichtig sind. Messel hätte jedoch ein eigenes Kapitel

verdient gehabt.

Insgesamt stellt das preiswerte und gutgestaltete Werk die Senckenberg

Naturforschende Gesellschaft in günstigem Licht anschaulich der

Öffentlichkeit vor. Allerdings ist in den meisten Kapiteln ein wenig

zu oft vom Sammeln die Rede und das vor allem in den Überschriften –

warum kommt die Forschung hier zu kurz? Ein

Universitätswissenschaftler wie der Rez., der selbst 12 Jahre in drei

verschiedenen Museen arbeitete und durch seine Berufstätigkeit diverse

Museen erlebte, liest die vorliegende Broschüre nämlich durchaus mit

etwas gemischten Gefühlen (siehe Absatz vorher). In einer eventuell

notwendigen zweiten Auflage wäre zudem der Standort Tübingen zu

ergänzen.

Wolfgang Riegraf, Münster in Westf.

Zentralblatt für Geologie und Paläontologie II, 2017 Heft 1-2

Inhaltsverzeichnis top ↑

19 Sammeln bei Senckenberg

33 Geschichten vom Sammeln

73 Wissenschaft und Sammlungen

111 Die Zukunft der Sammlungen

115 Die sammelnden Standorte Senckenbergs

128 Begriffsammlung

134 Danksagung

136 Impressum