«Syllabus of Plant Families» возобновление немецкой ботанической серии

книг «Die natürlichen Pflanzenfamilien», начатой в 1887 г. известным

немецким систематикам и фитогеографом Аdolf Engler (1844 1930). Серия

получила мировую известность, поскольку в ней в сжатой форме

приводится описание всего многообразия растений и грибов на Земле. Во

многих случаях серия является основным источником информации по

различным группам этих организмов.

Современный проект по изданию всей серии А. Епglег «Syllabus der Pflanzenfamilien» был возрожден после почти полувекового перерыва. Это полностью перестроенная и переработанная 13-я серия впервые публикуется на английском языке. В 2009 г. Wolfgang Frey издал третью из пяти запланированных частей нового издания «Syllabus of Plant Families (Part 3). Bryophytes and Seedless Vascular Plants», представляющего обзор морфологического

разнообразия высших споровых растений (Софронова и др.,

2012).

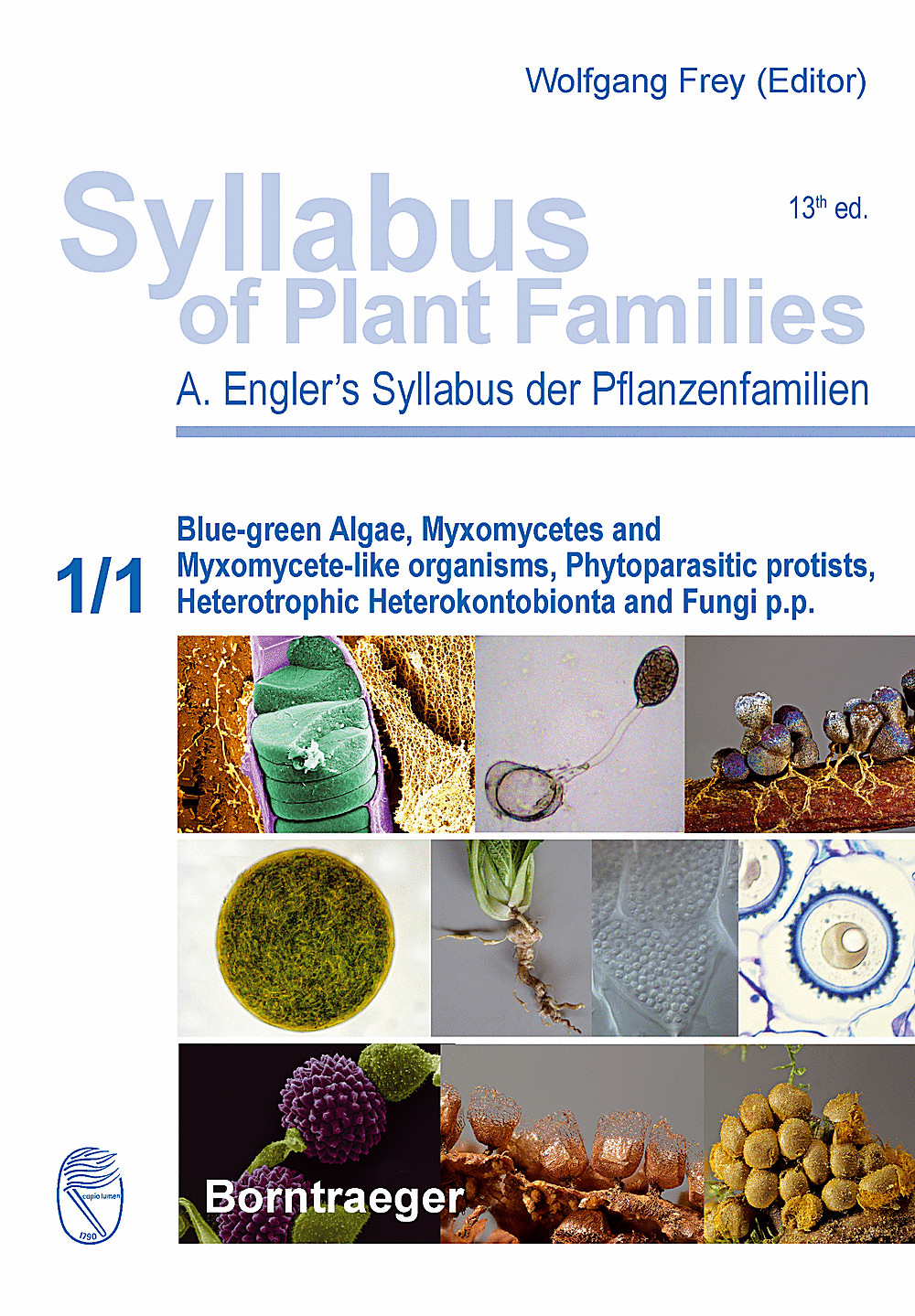

Рецензируемое издание «Syllabus of Plant Families», часть 1/1

(«Blue-green Algae, Myxomycetes and Myxomycete-like organisms, Phytoparasitic protists, Heterotrophic Heterokontobionta and Fungi p.p. представляет собой полный обзор высших таксонов всего

мирового разнообразия цианобактерий (синезеленые водоросли),

миксомицетов и миксомицетоподобных организмов (слизевики, формирующие

плодовое тело); фитопаразитических протистов; гетеротрофных

грибоподобных организмов (Labyrinthulomycota, Oomycota) и низших

грибов (Chytridiomycota, Zygomycota и Glomeromycota). Хотя в последние

два десятилетия достижения в фило- генетическом анализе внесли

огромные изменения в интерпретации эволюционных взаимоотношений как

внутри этих групп, так и между ними, привели к новому пониманию их

эволюции и систематики, дискуссионной остается проблема происхождения

данных организмов.

Книга создана благодаря совместным усилиям

большого числа авторов из Германии, Швеции, Канады, США, Австрии,

Франции. С российской стороны в написании монографии принял участие

доктор Ю. К. Новожилов (БИН РАН). Авторы, следуя традициям,

заложенным A. Engler, основываются на морфолого-анатомических данных,

и с учетом последних результатов молекулярных исследований, надеются,

что создали современный обзор, который будет в течение длительного

времени служить в качестве полезного справочного материала.

Книга включает 11 детально иллюстрированных разделов, в том числе

оригинальными авторскими фотографиями, список источников

заимствованных иллюстраций и индекс латинских названий.

Первый раздел (Введение) предваряет список сокращений, принятых в книге. Авторство названий рассматриваемых организмов приводится по 1й1епзайопа1 Plant Names Index (http:/www.ipni.org).

Во втором, вводном, разделе монографии, ввиду того, что в книге рассматриваются систематически не связанные группы, кратко охарактеризованы синезеленые водоросли,

миксомицеты и миксомицетоподобные организмы, фитопаразитические

протисты, гетеротрофные грибоподобные организмы и низшие

грибы. Характеристика их дается в виде отрывков текста из

соответствующих глав. В этом разделе рассмотрены и новые

филогенетические представления о данных группах организмов на основе

последних результатов секвенирования генов. В конце раздела

приводится список литературы по филогении перечисленных групп.

Третий раздел (авторы B. Büdel, F. Kauff) посвящен цианобактериям. Даны

подробная характеристика отдела, типы клеток и их деления, способы

размножения, жизненные циклы, сопровождаемые весьма информативными

рисунками и фотографиями. С внедрением новых таксономических методов

основанных на секвенировании генов, выяснилось, что прежняя

систематика филума, базирующаяся главным образом на морфологических и

экологических особенностях видов, часто не отражает эволюционные

отношения. Ряд молекулярных анализов показал, что разнообразие

цианобактерий значительно выше, чем известно в настоящее

время. Поэтому приводится предварительное количество видов. Авторы

представляют самый последний взгляд на филогенетику цианобактерий,

указывают полезный источник информации «Database of cyanobacterial genera - Cyano DB», сделанной в соответствии с системой Hoffmann et al. (2005).

Четвертый и пятый разделы (авторы M. Schnittler, Y. K. Novozhilov, M. Romeralo, M. Brown, F. W. Spiegel),

объединенные под названием «Myxomycetes and Myxomycete-like Organisms», включают несколько таксономически гетерогенных

экологических групп. Молекулярные исследования последних лет также

изменили традиционные концепции систематики этой группы, что отражено

в современном и очень информативном литературном обзоре в конце

главы. Классическая таксономическая трактовка рассматривает, в

частности, морфологию плодового тела, традиционно изучаемого

микологами. Современный уровень знаний пока не позволя-ет

организовать все миксомицеты и миксомицетоподобные организмы в

естественную систему. Поэтому авторы используют в основном

классическую систему L. S. Olive, в которую не входят

близкородственные таксоны, утерявшие или никогда не имевшие

способность развивать плодовое тело.

В шестом разделе (авторы M. Kirchmair, S. Neuhauser) рассмотрена новейшая систематика фитопаразитических протистов, также значительно изменившаяся в свете

последних молекулярных исследований. Подробно показана природа

вызываемых ими болезней у растений и описан их жизненный

цикл.

Седьмой и восьмой разделы (авторы A. Preisfeld - Labyrinthulomycota

и O. Spring - Oomycota) объединены под названием «Heterotrophic Heterokontobionta» и включают обзор новейших концепций систематики

этих групп организмов и их характеристику.

В главу Рипа вошли три раздела: 9. Chytridiomycota, 10. Zygomycota (автор K. Voigt) и 11. Glomeromycota (автор D. Redecker), которые относятся к царству

грибов, занимая базальное положение в их классификации. В каждом из

разделов приводятся характеристика, морфология, экологические

предпочтения и новейшая филогения низших грибов.

Все выше рассмотренные разделы содержат характеристики классов, семейств и

родов, особенности которых подробно проиллюстрированы. Таксономическая часть каждого раздела начинается с описания таксонов, где даны характерные морфологические признаки высших систематических единиц вплоть до рода, сопровождаемые рисунками, отражающими их важнейшие признаки. В семействах помимо морфологического описания указываются количество родов и видов (число

видов, как правило, носит предварительный характер), описываются

жизненные циклы, экология, распространение, иногда обсуждается

таксономическое положение таксона и их филогенетические

связи.

Уникальность издания заключается в том, что оно содержит не

имеющую аналогов сводку по таксономии, морфологии, экологии и

распространению не только родов и семейств, но даже некоторых видов

этих групп организмов. Монография представляет собой результат

многолетнего кропотливого труда авторов и заслуживает самой высокой

оценки.

В конце каждого раздела дается список литературы, не только

использованной при его написании, но и необходимой для

дополнительного ознакомления по рассматриваемому вопросу, что

особенно важно и полезно для исследователя.

Книга иллюстрирована 57 таблицами рисунков и фотографий, как оригинальными, так и

заимствованными из различных источников, перечисленных в ее конце.

В настоящее время накоплено огромное количество информации, которое при

издании сталкивается с ограничением объема. При этом рассматриваемый

выпуск > в лучших традициях всей серии являет собой краткий и

компетентный анализ новейших данных по морфологии и филогении

Cyanoprokaryota, Acrasia, Eumycetozoa, Phytomyxea, Labyrinthulomycota,

Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota и Glomeromycota и представляет

ценный источник информации о последних концепциях и тенденциях в их

классификации.

Монография может быть использована как справочное

издание, включаю щее новейшие данные, и рекомендована в качестве

пособия для подготовки студентов ВУЗов по биологическим и

сельскохозяйственным специальностям. Информация о книге размещена на

сайте издателя: www.borntraeger-cramer.com/ 9783443010б14.

Благодарности Выражаем благодарность Ал. П. Исаеву (ИБПК CO PAH,

г. Якутск) за ценные замечания в ходе написания данной рецензии.

E. V. Sofronova, L. G. Mikhaleva, A. P. Ivanova

Botanicheskij Zhurnal, July 2013, no. 7, p. 932-935