Inhaltsbeschreibung Haut de page ↑

Mit dem Ziel, die Kenntnis über holozäne Pedogenese und Morphogenese

und ihre Wechselbeziehungen zu vertiefen, wurde ein Teil des

Südniedersächsischen Berglandes untersucht, das Untereichsfeld und das

südwestliche Harzvorland. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich

zwischen Northeim, Osterode am Harz und Duderstadt. Stratigraphische,

pedologische und sedimentologische Untersuchungen wurden an über 800

Lößstandorten durchgeführt. Besondere Aufmerksamkeit wurde der

quantitativen Erfassung und Analyse der mittelalterlichen und

neuzeitlichen Bodenerosion gewidmet.

Folgende Ergebnisse seien hervorgehoben:

Im Altholozän entwickelte sich in Löß unter einer geschlossenen

Walddecke ein an den Hängen 35 bis 40 cm und in feuchten Auen 20 bis

30 cm mächtiger Humushorizont (Hang: Bodentyp Schwarzerde; Aue:

Bodentyp Pararendzina).

Vom Neolithikum bis zur mittleren Römischen Kaiserzeit wurde die durch

Bodenbildung unter Waldvegetation geprägte holozäne

geomorphodynamische Stabilitätsphase vereinzelt kurzzeitig durch

Waldrodungen unterbrochen. Innerhalb der ackerbaulich genutzten

Rodungsinsein fanden, verursacht durch wenige mäßig erosive

Abflußereignisse, schwache Bodenumlagerungen statt. Auf den

ungerode-ten Flächen schritt die Bodenbildung fort.

Von der jüngeren Römischen Kaiserzeit bis zum frühen Mittelalter war

das Untersuchungsgebiet vollständig bewaldet.

In feuchten Auen führte die Pedogenese bis zum frühen Mittelalter zur

Entkalkung, Verbräunung und schwachen Tondurchschlämmung der

Pararendzina und der obersten Dezimeter des liegenden Lösses. Die

durchschlämmten Pararendzinen der feuchten Talauen waren im

Frühmittelalter im Untersuchungsgebiet in der Regel 50 bis 90 cm

mächtig. An den Hängen verlief die Bodenbildung vergleichsweise rasch

ab. Bis zum Frühmittelalter hatten sich an den Hängen in Löß

Parabraunerden mit einer Mächtigkeit von 2 bis 3 m im Untereichsfeld

und von 3 bis 4 m im feuchteren südwestlichen Harzvorland gebildet.

Im späten Frühmittelalter und im Hochmittelalter wurde das

Untersuchungsgebiet fast vollständig gerodet und ackerbaulich genutzt,

die Bodenbildung und die geomorphodynamische Stabilitätsphase dadurch

beendet. Mäßig erosive Abflußereignisse hatten schwache

Bodenumlagerungen zur Folge.

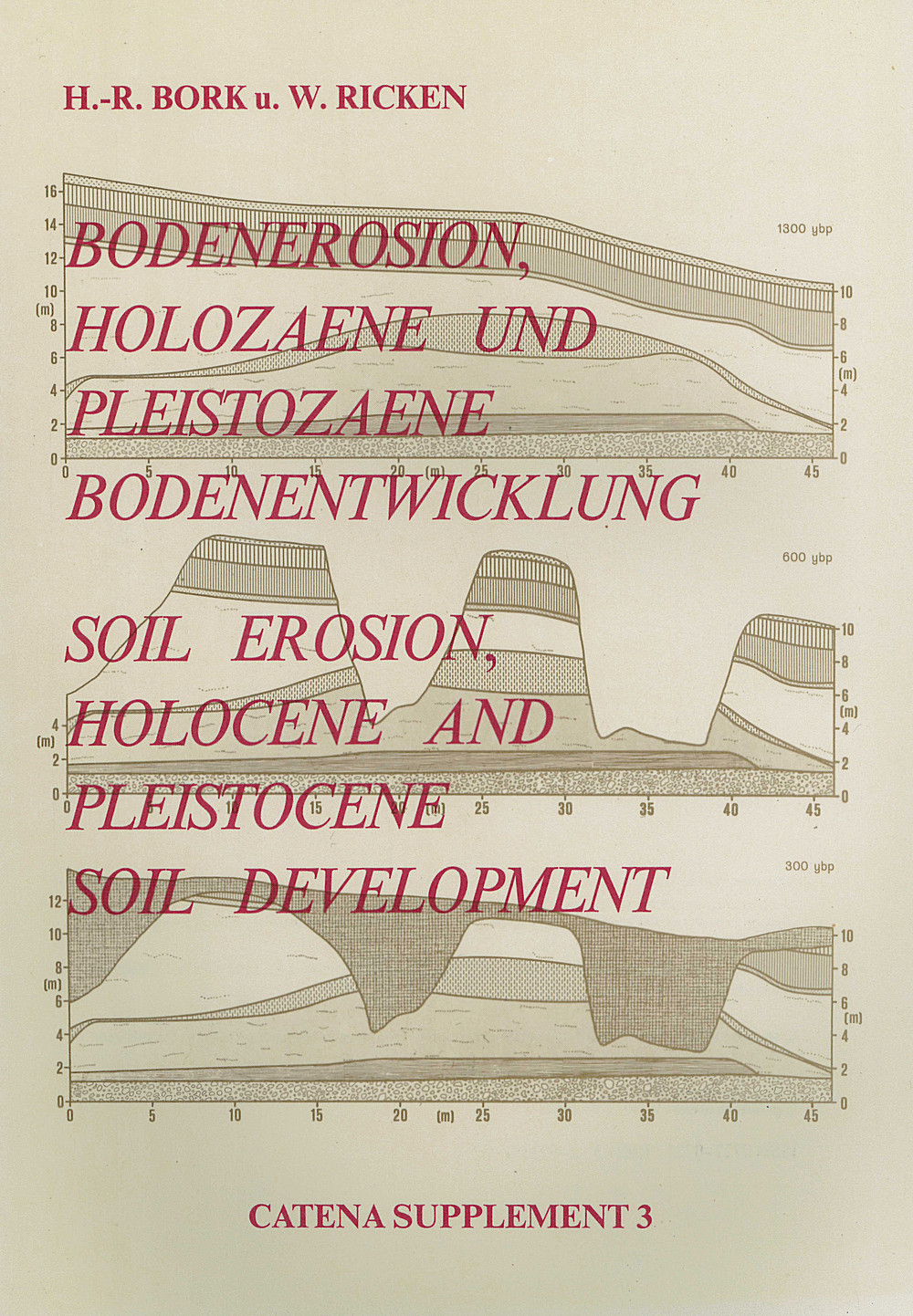

Im Spätmittelalter verursachten Extremabflüsse äußerst starke lineare

und flächenhafte Erosion im Ackerland. Bis über 10 m tiefe Schluchten

rissen ein. Vielfach bildeten sich einige hundert Meter lange und

mehrere Dekameter breite Hang- und Talbodenpedimente. Weite Flächen

fielen wüst und bewaldeten sich wieder. Unter diesem Wald bildeten

sich in spätmittelalterlichen Sedimenten (Kolluvien) in wenigen

Jahrhunderten kräftig entwickelte Parabraunerden.

Die Neuzeit war mit Ausnahme des 18. Jahrhunderts durch geringe

Bodenumlagerungen im Ackerland geprägt. Im 18. Jahrhundert entstanden

während der zweiten holozänen Zerschneidungsphase zahlreiche tiefe

Runsen.

Im Mittelalter und in der Neuzeit wurden im Untersuchungsgebiet durch

starke Erosion insgesamt 493 600 000 m3 Boden

umgelagert. An den Hängen des Untersuchungsgebietes wurden im Mittel

die obersten 232,3 cm erodiert. Dies' entspricht einem mittleren

jährlichen Abtrag von 48 Tonnen je Hektar. 87,57o des erodierten

Materials wurde auf den Hängen und in den Auen des

Untersuchungsgebietes akkumuliert. 12,57o bzw. 61 860 000

m3 wurden durch die Rhume aus dem Untersuchungsgebiet

ausgetragen.