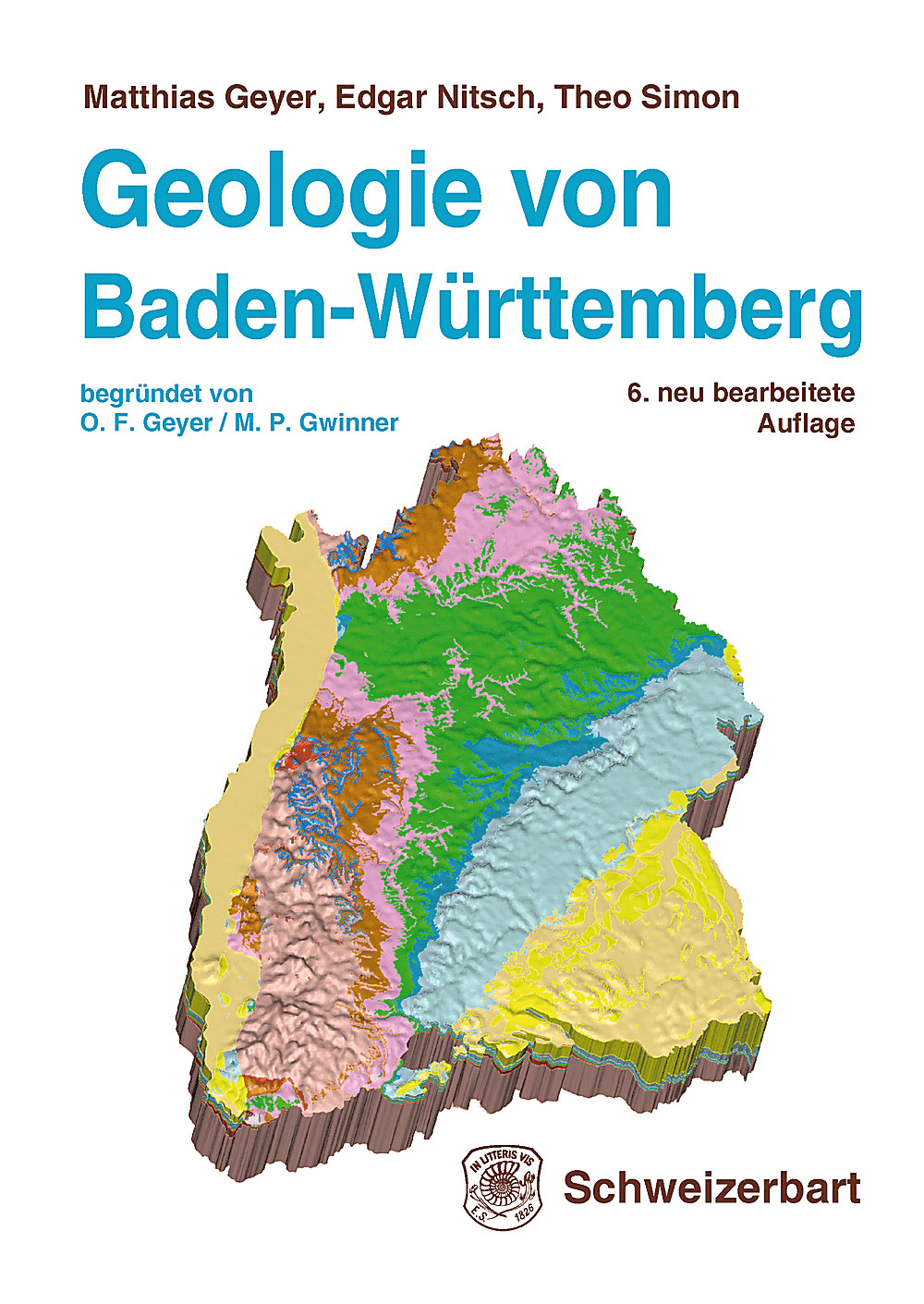

Was für eine Herausforderung war es, einen wahren Klassiker der

Geologie, wie die „Geologie von "Baden-Württemberg“ der beiden Autoren

Otto Franz Geyer (1924-2002) und Manfred Paul Gwinner (1926-1991)

sich vorzunehmen und zu überarbeiten, um das Werk in neuem Lichte

erstrahlen zu lassen, damit es wie sein Vorgänger einen ebenso hohen

Stellenwert sowohl bei Fachleuten als auch bei interessierten Laien

genießen sollte? Das alte Buch bis zur 4. Auflage (1991) war ein

Standardwerk für alle Dozierenden und Studierenden der

Geowissenschaften – zumindest im süddeutschen Raum, wenn sie

Geländeveranstaltungen vor- und nachbereitet sowie auf Prüfungen zur

Regionalen und Historischen Geologie gelernt haben. Aber auch im

Bereich der Baugeologie war das Werk neben den geologischen Karten in

der Regel das erste Nachschlagewerk bei der Planung, Erkundung,

Durchführung und Betreuung von Bauprojekten, um sich über die

regionale Geologie des jeweiligen Projektes fundiert zu informieren

und umfangreiche Zitate für das weitergehende Literaturstudium zu

finden – sei es beispielsweise für den Michaelstunnel in Baden-Baden

oder für den Meisterntunnel in Bad Wildbad.

Demnach waren die Erwartungen an die 5. völlig neu von Matthias Geyer,

Edgar Nitsch und Theo Simon bearbeitete Auflage von 2011 sehr hoch

und die Befürchtung, dass ein grundsolides, altbewährtes Werk

„kaputtmodernisiert“ werden könnte, war von vielen Fachleuten im

Vorfeld zu hören. Aber alle Erwartungen wurden erfüllt – in einigen

Teilen sogar erfreulicherweise mehr als erfüllt – und die Befürchtung

verflüchtigte sich schnell. Das Werk in seinem neuen, farbigen Kleid

kann weiterhin als Standardwerk sowohl für Dozierende sowie

Studierende als auch für interessierte Laien gelten und beweist sich

laufend bei Bauprojekten, wie z.B. auch bei den Großprojekten

Stuttgart 21 und den Albaufstieg, als wichtige Informationsquelle und

wertvoller Begleiter für die dort tätigen Ingenieurgeologinnen und

Ingenieurgeologen. Die neue, rein stratigraphische Gliederung ist

absolut sinnvoll und nachvollziehbar, doch vermisst man als „Kenner“

der alten Auflage auch etwas das ehemalige Kapitel „Die Regionale

Geologie“, in dem für den Leser sehr bequem die einzelnen Regionen

ohne stratigraphische Grenzen vorgestellt wurden. Beispielsweise der

Odenwald, bei dem in einem Kapitel der Kristalline Odenwald und der

Buntsandstein-Odenwald zusammengefasst waren; nun muss man sich die

einzelnen Abschnitte aus den einzelnen stratigraphischen Teilen für

die Regionale Geologie des Odenwaldes zusammensuchen, man gewöhnt

sich jedoch sehr schnell daran.

Aber die Zeit bleibt nicht stehen, neue Erkenntnisse werden bei

Bauprojekten laufend gewonnen und die Forschung macht nicht Halt, so

dass nun die 6. neu bearbeitete Auflage vorliegt, in die die jüngsten

Erkenntnisse und Forschungsergebnisse eingearbeitet sowie die

Nomenklatur und Stratigraphie den modernsten wissenschaftlichen

Fachstandards angepasst wurden.

Da es in den letzten Jahren gerade auch im Bereich der Stratigraphie

des Quartärs viele neue Erkenntnisse gab und in Baden-Württemberg

versucht wird, neue Wege zu beschreiten, die sich stellenweise weit

von der klassischen, auf Albrecht Penck (1858-1945) zurückgehenden

Gliederung des Quartär entfernt haben, möchte ich exemplarisch zwei

Punkte aus dem Unterkapitel 3.5 Kreide bis Quartär herausgreifen:

a) Die Autoren versuchen in Abb. 104 (S. 288) das Alte mit dem Neuen

zu verknüpfen, was eine wahrlich hehre Aufgabe ist. Leider gelingt

ihnen dies nur bedingt. Bspw. werden in der Spalte Alpenvorland

klimatisch definierte stratigraphische Begriffe wie Hoßkirch-, Riss-

und Würm-Kaltzeit mit Schotterakkumulationen

(z.B. Donau-Deckenschotter) gleichwertig dargestellt, ohne darauf in

der Abbildungsunterschrift näher einzugehen oder einen Querverweis auf

ein folgendes Kapitel zu setzen. Da eine Erläuterung fehlt, entsteht

der Eindruck, dass die Donau-Deckenschotter – zeitlich betrachtet –

vollständig die Donau-Kaltzeit repräsentieren und sich die

Donau-Kaltzeit über das gesamte Gelasium (2,58 bis 1,8 Ma)

erstreckt. Ähnliches gilt für die Günz- und Mindel-Deckenschotter.

Da die auch bei Laien weit bekannten Hoch- (aus der Riss-Kaltzeit) und

Niederterrassen-Schotter (aus der Würm-Kaltzeit) in der Abb. 104

nicht mehr auftauchen, wären hier ein paar erklärende Worte

hilfreich. Gleiches gilt für die früher in Baden-Württemberg zwischen

der Günz- und Mindel-Kaltzeit eingeschobene Haslach-Kaltzeit, die nun

„verschwunden“ ist. Dafür taucht an anderer Stelle zwischen der

Mindel- und Riss-Kaltzeit nun die Hoßkirch-Kaltzeit auf. Auch hierfür

fehlt eine kurze Erläuterung. Auch der Text im Unterkapitel 3.5.4.9

erklärt nicht das „Verschwinden“ der Haslach-Kaltzeit. Um was es

sich bei der Steinental-, Dietmanns-, Ilmensee- und

Hasenweiler-Formation handelt, bleibt leider auch unklar und in

welchem Verhältnis sie zur den Schotterakkumulationen stehen.

Bspw. deckt die Steinental-Formation über einen längeren Abschnitt

denselben Zeitraum ab wie die Mindel-Deckenschottern, was auch nicht

näher erläutert wird. Gibt es jetzt im Alpenvorland parallel zwei

geologische Einheiten oder eine Einheit mit unterschiedlichen Namen

und stratigraphischen Grenzen? All diese fehlenden Erläuterungen

machen es schwer bis unmöglich, die Abb. 104 für das Alpenvorland

richtig zu verstehen und nachzuvollziehen. Hier wären entweder eine

Überarbeitung und ausführlich erläuternde Abbildungsunterschrift oder

ein Zweiteilung der Abbildung oder eine intensivere Verknüpfung mit

dem Text in Kap. 3.5.4.9 Ziele für eine 7. Auflage.

b) Im Gegensatz dazu gelingt es den drei Autoren ausgesprochen gut,

die neue, doch sehr komplexe, v.a. auf Dietrich Ellwanger

zurückgehende lithostratigraphische Gliederung in Formationen

nachvollziehbar darzustellen, wofür ich ihnen ein großes Lob

aussprechen möchte.

alls es zu einer 7. überarbeiteten Auflage des Buches einmal kommen

sollte, würde ich mir im Kapitel Quartär noch eine moderne,

stratigraphische Gliederung des Spätglazials und Holozäns für

Baden-Württemberg wünschen, um etwas über die Zeit bspw. der Jüngeren

Dryas oder des Atlantikums im Südwesten zu erfahren.

Besonders positiv hervorzuheben ist das Kap. 5 Geologie und Mensch, in

dem es neben dem Einfluss des Menschen auf die Morphologie und

Geologie v.a. auch um die Nutzung geologischer Ressourcen wie

Rohstoffe, Grundwasser oder Geothermie geht. Ergänzt wird das ganze

Kapitel noch durch die Georisiken wie Erdbeben oder

Massenbewegungen. Umfassend und detailliert wird hier der

Kontaktbereich Menschen und sein geologisches Umfeld dargestellt.

Somit erscheint jetzt die 6. Auflage in einer modernen,

zukunftsorientierten und auch zukunftsfähigen Form, die auch in den

nächsten Jahren ihre hart bedrängte Position als Fachbuch auf Deutsch

neben den wissenschaftlichen, meist englischsprachigen

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften stets behaupten wird können.

Als Dozierender an einer bayerischen Universität blicke ich auch etwas

mit Neid auf das Werk, denn etwas Vergleichbares gibt es für Bayern

nicht. Die Werke zur Geologie von Bayern stammen alle aus dem letzten

Jahrtausend und ein neues, dem Stand der Forschung und den modernen,

wissenschaftlichen Standards entsprechendes Werk zur Geologie von

Bayern wäre nicht nur wünschenswert, sondern mehr als

erforderlich. Bücher wie „Bau und Werden der Allgäuer Landschaft“

(Scholz 2016), „Wetzstein, Erz und Kohle“ (Scholz 2023) oder die Reihe

der „Wanderungen in die Erdgeschichte“ sind zwar Lichtblicke, decken

inhaltlich aber nur das Allgäu bzw. kleine Teilregionen von Bayern

ab. Hier vermisst man schmerzlich eine moderne Darstellung der

gesamten „Geologie von Bayern.“

Dr. Bernhard Lempe (TUM)