Inhaltsbeschreibung top ↑

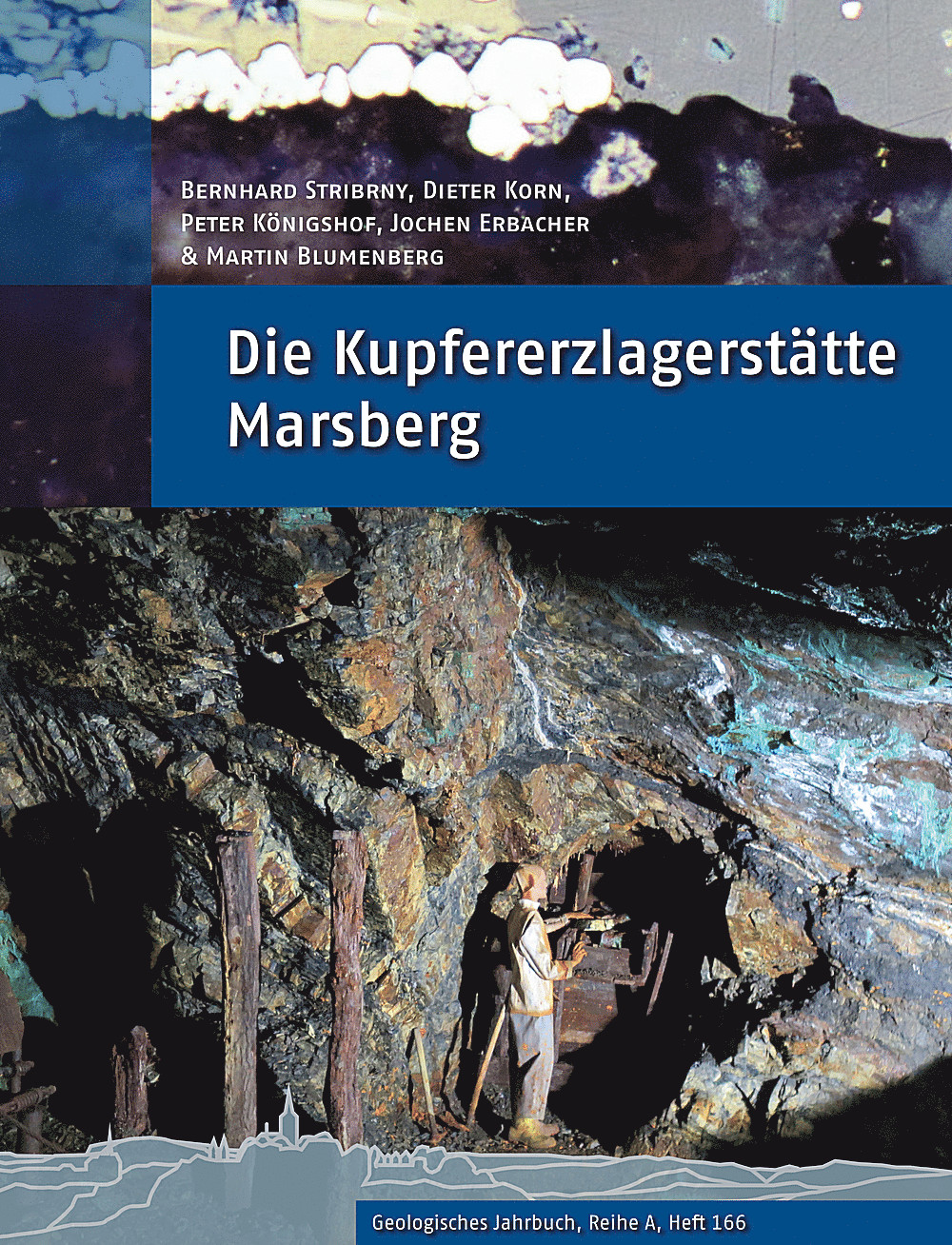

Die Autoren beschreiben die Kupfererzlagerstätte von Marsberg, im äußersten Nordosten des Rheinischen Schiefergebirges direkt am südlichen Stadtrand von Marsberg. Ihre Erze sind im Wesentlichen an die unterkarbonische Schwarzschieferserie gebunden, die hier in einem von Südwest nach Nordost streichenden Sattel ansteht.

In der Kahlenberg- und der Hardt-Formation treten schichtparallele Lagen

auf, die reich an fein verteilten Sulfidmineralen sind. Ein Teil dieser Sulfide wurde im Zuge der Diagenese und der anschließenden

Anchimetamorphose während der Auffaltung des Rheinischen Schiefergebirges in Störungs- und Zerrüttungszonen umgelagert. Im Unteren Perm resultierte eine intensive chemische Verwitterung in der Ausbildung von markanten sekundären Teufenunterschieden

mit deszendenten Mineralanreicherungen in der Oxidations- und Zementationszone. Die Transgression des Zechsteinmeeres führte zu

synsedimentären Ablagerungen von kupfersulfidreichen Stinkkalken und Mergellagen.

Spätere Umlagerungen der synsedimentären und diagenetischen Metallkonzentrationen trugen zur Mineralisation der als „Rücken“ bezeichneten Verwerfungen im Zechstein bei.

Erneute supergene Umlagerungsprozesse führen etwa seit der Kreide bis in unsere Zeit hinein zur Bildung von oxidativen und zementativen Anreicherungen innerhalb des Deckgebirges. Im Bereich der Diskordanzfläche und in den unterlagernden unterkarbonischen Gesteinsserien werden die Auswirkungen der präzechsteinzeitlichen Verwitterung durch postkretazische deszendente Stoffanreicherungen überlagert. Somit können im Bereich der Kupfererzlagerstätte Marsberg zwei sich überlagernde Oxidations- und Zementationszonen beobachtet werden.

Vom 10. bis zum 16. Jahrhundert wurden im Wesentlichen oxidische und karbonatische Reicherze in übertägig ausstreichenden Störungszonen abgebaut, danach wurden sulfidische Erze in den als „Ruschelzonen“ bezeichneten Störungszonen in Weitungsbauen gewonnen.