Anläßlich des 100. Geburtstages und zugleich des 50. Todestages des Begründers der Kontinentdrift-Theorie fanden im Jahre 1980 in Berlin zwei bedeutende wissenschaftliche Veranstaltungen statt. Während die Geowissenschaftler aus dem Westen Deutschlands im Westen Berlins zum (1.) internationalen Alfred-Wegener-Symposium zusammenkamen, wurde von den Geowissenschaftlern der damaligen DDR das Thema zum Gegenstand der 27. Jahrestagung ihrer Gesellschaft für Geologische Wissenschaften gemacht, die im Ostteil Berlins stattfand. Die wissenschaftlichen Beiträge beider Veranstaltungen wurden publiziert. Aus gleichem Anlaß wurden am ehemaligen Cöllnischen Gymnasium in Berlin-Mitte, wo Wegener 1899 sein "Abituriatenexamen" abgelegt hatte, sowie am ehemaligen elterlichen Wohnhaus in Berlin-Halensee, von wo aus sich Wegener mit Datum vom 12.2.1909 um die licentia docendi an der Universität Marburg (Lahn) beworben hatte, Gedenktafeln enthüllt. Und schließlich erschien im selben Jahr ein photomechanischer Nachdruck der 1. und der 4. Auflage4, 5 von Wegeners Hauptwerk, und zwar, durchaus bemerkenswert für die damalige Zeit, im Vieweg-Verlag Braunschweig und zeitgleich und in gleicher Ausstattung im Akademie-Verlag Berlin (-Ost).

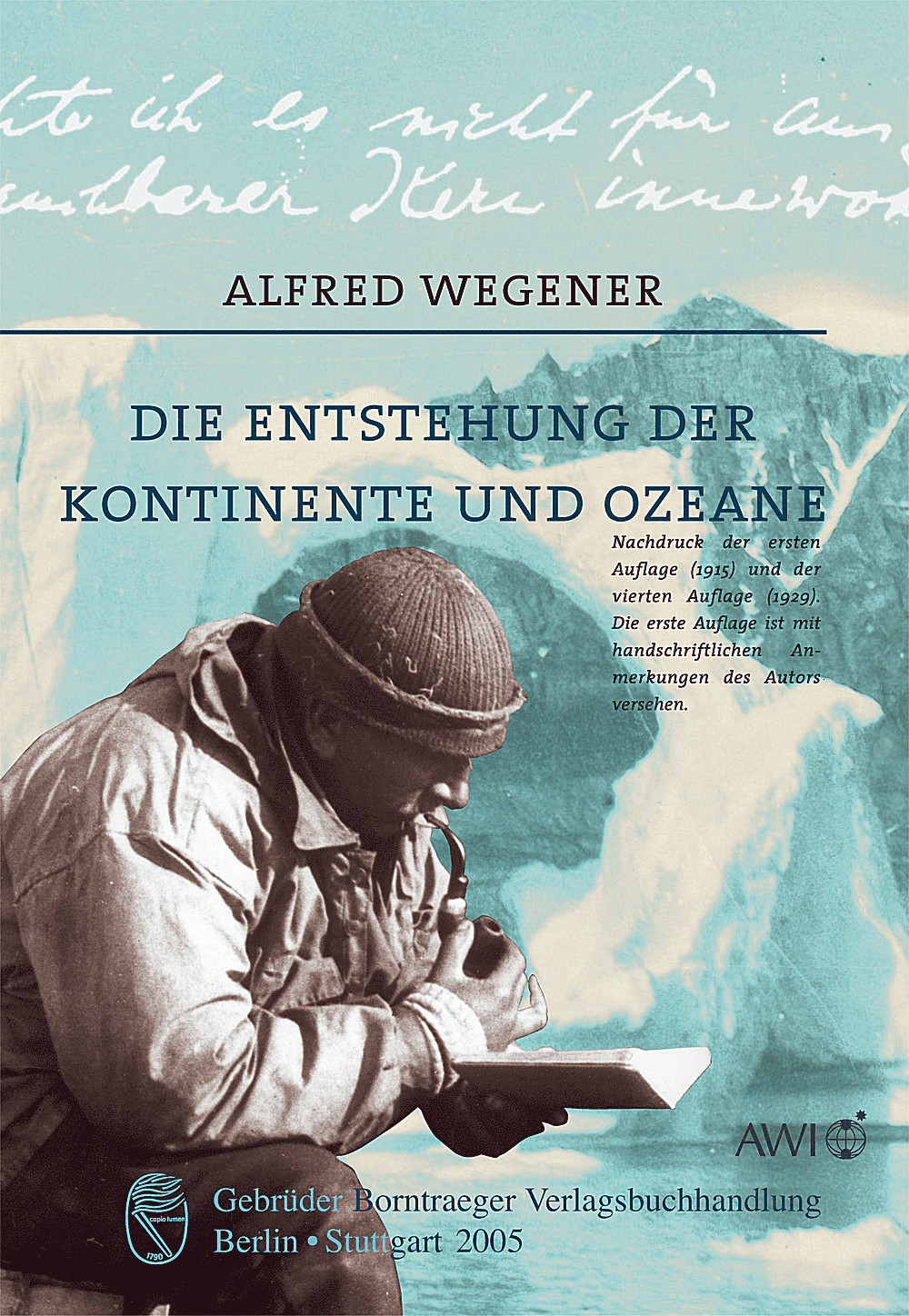

Ein viertel Jahrhundert später fand anläßlich des 125. Geburtstages und 75. Todestages Wegeners in Bremerhaven an dem Institut, das seinen Namen trägt und im selben Jahr auf 25 Jahre seines Bestehens zurückblicken konnte, das 2. Internationale Alfred-Wegener-Symposium statt. Dazu erschien erneut ein Nachdruck der 1. und der 4. Auflage der "Kontinente", womit diese antiquarisch nur noch selten erhältlichen Klassiker jedem an der Geschichte der Geologie Interessierten wieder zur Verfügung stehen.

Inhaltlich und damit in seiner Bedeutung für die geohistorische Forschung geht der neuerliche Nachdruck über seinen Vorgänger von 1980 weit hinaus, indem als Druckvorlage ein seinerzeit außer der Reihe gefertigtes Sonderexemplar mit eingeschossenen Vakatseiten, auf denen Wegener handschriftlich seine zahlreichen Korrekturen, Verbesserungen und Ergänzungen (die auf dieser Seite abgebildete Titelseite des Buches von 1915 zeigt ein Beispiel - in diesem Falle mit Notizen größtenteils in dänischer Sprache) für eine geplante 2. Auflage aufgezeichnet hat, zur Verfügung stand. Neu erarbeitet wurden durch den Herausgeber ein alphabetisch geordnetes Literaturverzeichnis der 4. Auflage, das Wegeners numerisch geordnetes Literaturverzeichnis modifiziert und damit der wissenschaftlichen Nutzung einfacher erschließt, sowie je ein Abbildungsverzeichnis und ein Namens- und Sachregister für die 1. und die 4. Auflage. In einer Einleitung zu Inhalt, Bedeutung und Entstehung (R. Krause, G. Schönharting, J. Thiede) kommt auch einer von Wegeners Enkeln zu Wort.

Weitere handschriftliche Aufzeichnungen Wegeners wurden zeitgleich im Bd. 516 der Berichte zur Polar- und Meeresforschung in Gestalt eines Faksimiledrucks eines Notizbuches aus dem Besitz von Alfred Wegener publiziert und damit erstmals der Forschung zugänglich gemacht. Das über mehrere Jahre geführte Notizbuch umfaßt knapp 200 beschriebene Seiten und enthält Literaturexzerpte, Kommentare, Briefe und weitere Gedanken und wissenschaftliche Daten. Die Aufzeichnungen beginnen Ende 1920 (d. h. unmittelbar nach Erscheinen der 2., gänzlich umgearbeiteten Auflage der "Kontinente") und schließen damit unmittelbar an die Aufzeichnungen in der oben vorgestellten Publikation an, während Wegener den nach Erscheinen der 3. Auflage7 niedergeschriebenen Texten ausdrücklich die Bemerkung "Notizen für die 4. Aufl. d. Entstehung d. Kontinente und Ozeane" vorangestellt hat.

Die originalen Aufzeichnungen belegen, wie Wegener ein Leben lang unermüdlich Material für sein Hauptwerk zusammengetragen und sich damit auseinandergesetzt hat. Vor allem aber erhellen sie in einzigartiger Weise den methodischen Arbeitsstil des Forschers. Anders als Hans Stille, der exponierte wissenschaftliche Kontrahent seines mobilistischen Denkansatzes, kam Wegener zu neuen Erkenntnisen, ohne daß eine konzeptionistisch geprägte Betrachtungsweise sein Denken determinierte. Folgerichtig hatte Wegener - typisch für Nicht-Konzeptionisten - nur sehr wenige Schüler. Die große Schar etablierter und überzeugter Stille-Schüler und also mitnichten die angebliche "Fachfremdheit" des vermeintlichen Außenseiters war es, die einer rascheren Anerkennung seiner Theorie entgegenstand.

Ulrich Wutzke, Ahrensfelde

ZGW 34 (2006) 5, S. 346-348