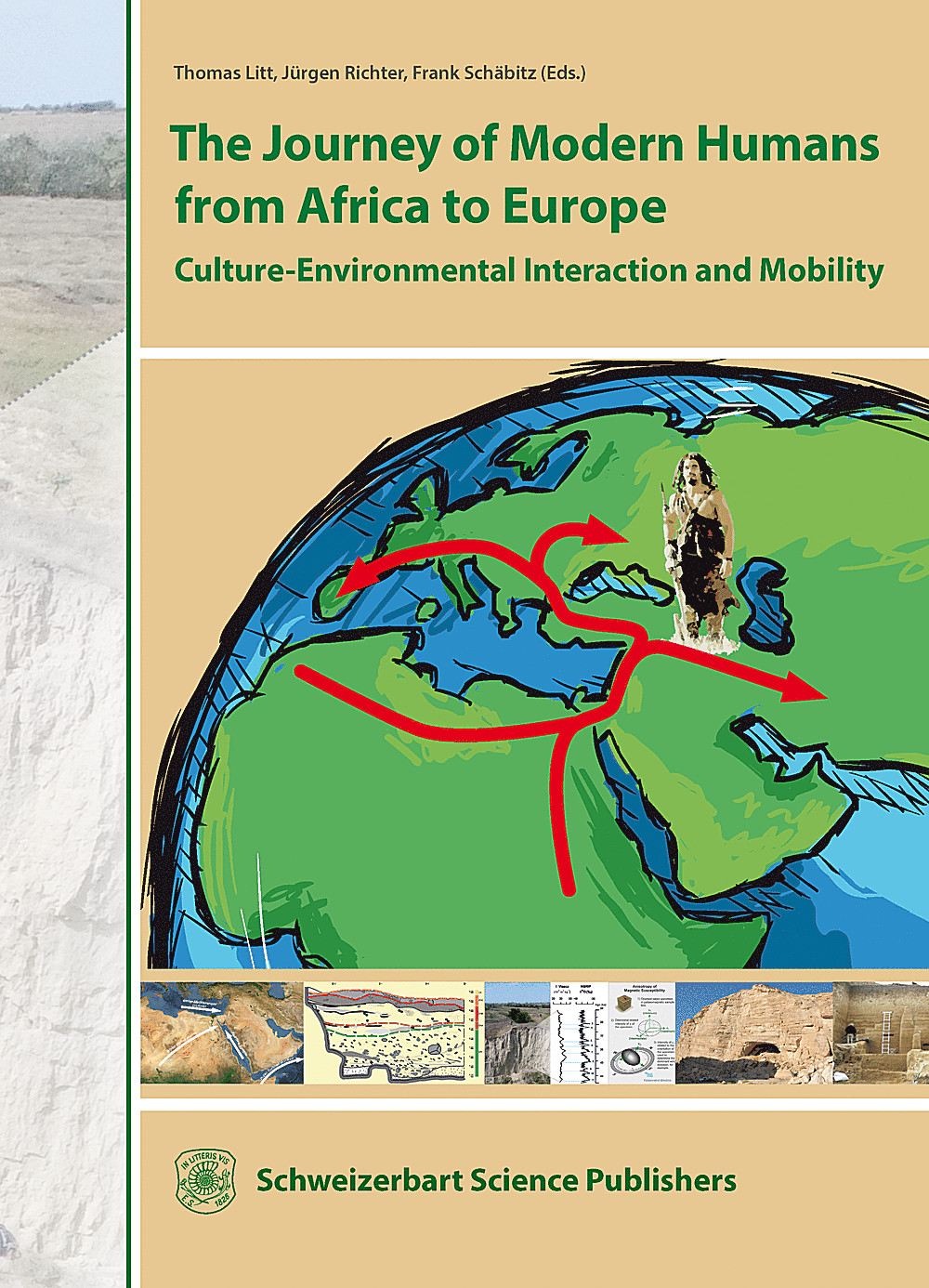

Dass sich die Wiege der Menschheit in Afrika befindet, gilt seit langem als zentrales Dogma der Paläoanthropologie und ist weitgehend unumstritten. Doch auf welchen Routen und wie oft der anatomisch moderne Mensch nach Europa gelangte und wie er dabei die wechselnden Klima- und Umweltbedingungen meisterte, ist seit Jahrzehnten Gegenstand der Forschung. Ein interdisziplinäres internationales Forscherteam aus Archäologen, Geowissenschaftlern, Bodenkundlern, Ethnologen und Paläoanthropologen, die Aachen-Bonn-Köln-Forschergruppe, lieferte in den vergangenen zwölf Jahren im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 806 „Our Way to Europe“ zahlreiche Publikationen zur Entschlüsselung des komplexen Zusammenspiels zwischen Umweltveränderungen und kulturellen Innovationen, die die Wanderungen des Menschen beeinflussten. Außer den Universitäten Aachen, Bonn und Köln waren Kooperationspartner aus den USA, Afrika, dem Nahen Osten und Europa beteiligt. Die wesentlichen Ergebnisse haben nun 76 Autoren in Buchform zusammengefasst, herausgegeben vom Paläobotaniker Thomas Litt (Univ. Bonn), dem Ur- und Frühgeschichtler Jürgen Richter und dem Geographiedidaktiker Franz Schäbitz (beide Univ. Köln).

Im 1. Kapitel liegt der Fokus auf den afrikanischen Ursprüngen des anatomisch modernen Menschen und ihren kulturellen und ökologischen Rahmenbedingungen. Neuere Forschungen zeigen, dass das Ursprungsgebiet des modernen Menschen nicht nur Ostafrika, sondern auch Süd- und Nordwestafrika umfasst, und dass es mehr als eine Migrationswelle es modernen Menschen nach Europa und Asien gab. Die Neubewertung von Altfunden und neuere Funde von Jebel Irhoud (Marokko) ergaben, dass Homo sapiens bereits vor 300.000 Jahren entstanden ist. Paläobotanische Untersuchungen zeigen, wann und wo aus paläoökologischer und paläoklimatologischer Sicht eine Migration möglich war. Kapitel 2 zeigt, dass die Levante mit dem Einzugsgebiet des Jordan während klimatisch günstiger Phasen in der Vergangenheit ein Migrationskorridor für den anatomisch modernen Menschen war, und dass dort Neandertaler und moderner Mensch aufeinandertrafen.

Kapitel 3 behandelt die östliche Migrationsroute durch Südost- nach Mitteleuropa. Sie umfasst Gebiete von der Westtürkei über die Marmara-Region, den Balkan, das untere Donau-Becken, das Karpaten-Becken bis zur Slovakei. Untersuchungen an Seesedimenten, Spelaeothemen und Lössprofilen sowie archäologische Untersuchungen dokumentieren den Einfluss der wechselnden Umweltbedingungen auf die Ausbreitung des frühen modernen Menschen. Apidima 1 repräsentiert mit einem Alter von ca. 210.000 Jahren den ältesten frühmodernen Menschen außerhalb von Afrika, eine kontrovers diskutierte Interpretation. Aus dieser Region stammen auch noch zwei weitere alte, direkt datierte Funde von frühmodernen Menschen: Bacho Kiro in Bulgarien (45 - 43.000 Jahre) und Peștera cu Oase in Rumänien (ca. 40.000 Jahre vor heute). Kapitel 4 zeigt die Beziehungen zwischen Natur und Kultur auf. Kulturelle Innovationen können das Populationswachstum begünstigen, soziale Spannungen dagegen den Niedergang von Populationen verursachen. Die Autoren legen in mehreren Beiträgen dar, dass die Mensch-Umwelt-Interaktionen eine entscheidende Rolle bei Populationsdynamik und -mobilität spielen.

Kapitel 5 zeigt das Mittelmeergebiet als eine Region, die auf die klimatischen Fluktuationen im Spätpleistozän empfindlich reagierte. Mit dem „Cascade Modell“ und dem „Repeated Replacement Modell“ beschreiben die Autoren die Populationsdynamik von Jäger-Sammler-Populationen auf der Iberischen Halbinsel. Trotz der geringen Entfernung über die Straße von Gibraltar gibt es keine Hinweise auf eine Überquerung dieser Meerenge und somit keine Belege für eine Westroute nach Europa. Die Levante ist die einzige permanente Landverbindung zwischen Afrika und Euroasien und somit eine Schlüsselregion für die Migrationen des modernen Menschen. Die Iberische Halbinsel war von Anfang an ein Hotspot der Höhlenkunst, wie die Funde von Altamira und anderer Höhlen zeigen. In Kapitel 6 präsentieren die Autoren einen Rahmen für die statistische Analyse und die Modellierung der menschlichen Mobilität vom lokalen bis zum kontinentalen Maßstab. Mittels des Parameteres „Human Existence Potential“ (HEP) werden Bewegungsanalysen für die Ausbreitung im Aurignacien, Gravettien, Solutreen und Magdalenien erstellt. Mit dem hochauflösenden „Regional Climate Model“ untersuchten die Autoren den Einfluss von Klimawandel auf die menschlichen Besiedlungsmuster auf der Iberischen Halbinsel. Im Kapitel 7 werden die angewandten Methoden erläutert. Im letzten Kapitel präsentieren die Autoren schließlich eine E-Learning Plattform der Universität Köln, auf der die Ergebnisse des Sonderforschungsbereichs aufgenommen werden.

Das Buch ist eine reiche Fundgrube für Fragen zur Migration des Menschen von Afrika nach Europa. Alle verfügbaren Methoden wurden angewandt. Das Buch soll für sämtliche Leser attraktiv und relevant sein, die an unserer Vorgeschichte, den Migrationsrouten und der Motivation zur Wanderung interessiert sind. Für den interessierten Laien ist es aber nicht als Ganzes zu empfehlen. Einige der Kapitel, insbesondere Kapitel 6, sind nämlich sehr theoretisch und ohne entsprechende mathematische Kenntnisse kaum zu verstehen. Für Fachleute ist das Buch aber ohne Einschränkung zu empfehlen.

Reinhard Ziegler