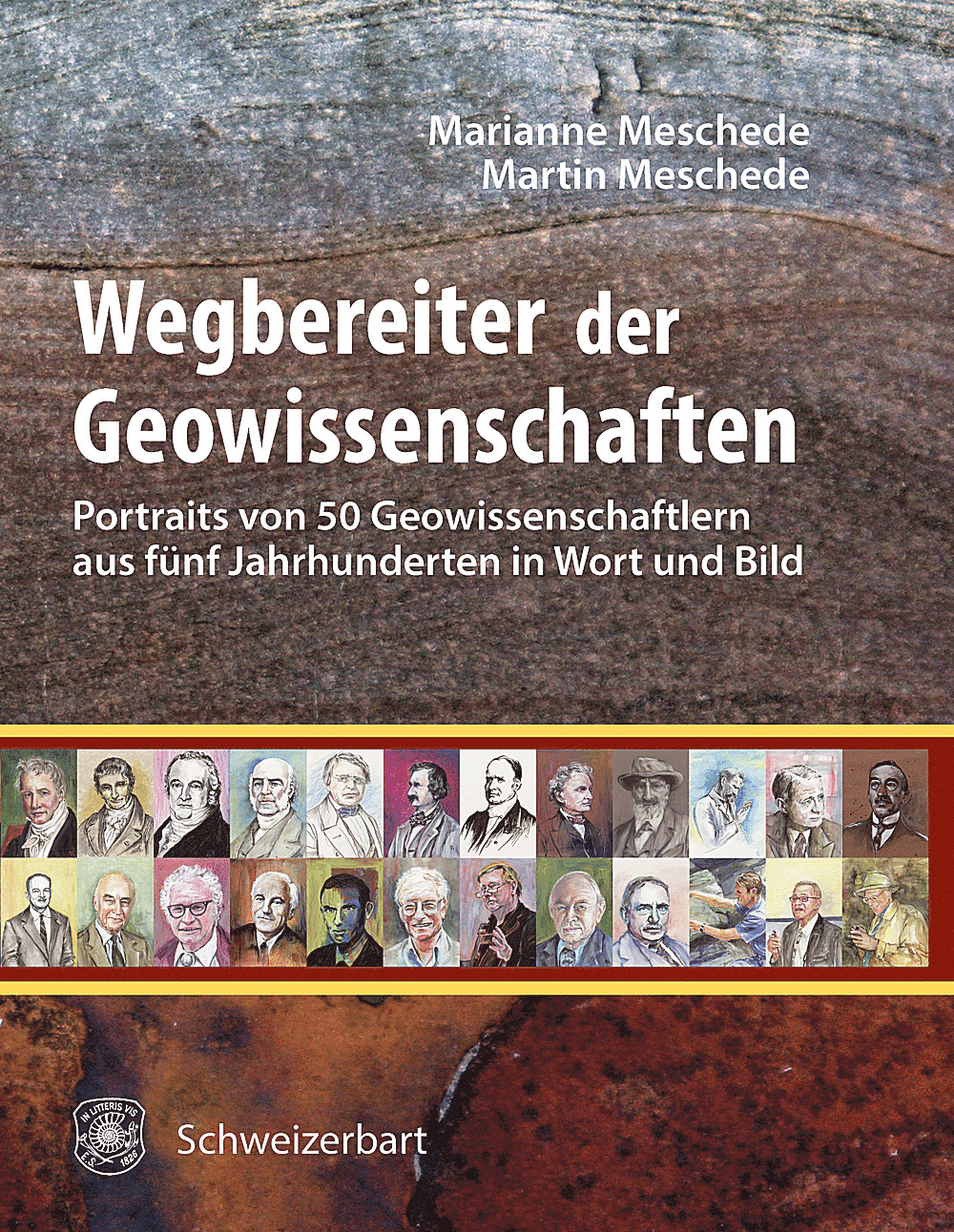

Unser heutiges Verständnis vom Aufbau unserer Erde und des Lebens

basiert, wie auch in anderen Disziplinen, auf einer jahrhundertelangen

Erforschung. Zwar geriet man immer wieder einmal auch auf Irrwege und

in Sackgassen, aber neue Sichtweisen und Methoden brachten das Wissen

Schritt für Schritt voran. Aus einer fast unüberschaubaren Zahl an

Forschern ragen blitzgescheite Persönlichkeiten heraus, deren

Entdeckungen zumindest für ihre Zeit bahnbrechend waren. 50 davon

wurden von Marianne Meschede in verschiedenen Maltechniken

porträtiert. Ihr als Geowissenschaftler an der Universität Greifswald

tätiger Sohn lieferte dazu jeweils einen kurzen, sich weitgehend an

frei verfügbaren Quellen – wohl in erster Linie Wikipedia-Biografien –

orientierenden Abriss des jeweiligen Forscherlebens, auch mit privaten

Aspekten, und dessen Leistungen aus heutiger Sicht. Der Bogen spannt

sich von den „Vätern der Geologie“, wie Georgius Agricola und Nicolaus

Steno über Charles Darwin und Alfred Wegener bis zu noch lebenden

Personen, wie Walter Alvarez, einem der Entdecker der Iridium-Anomalie

an der Kreide-Tertiär-Grenze. Die Auswahl ist, wie könnte es auch

anders sein, subjektiv und fokussiert etwas auf plattentektonische

Aspekte, weswegen auch Geophysiker nicht zu kurz kommen. Beim

erstmaligen Durchblättern vermisste ich ein paar bedeutende

Paläontologen und Geologen des 19. Jahrhunderts, wie Heinrich Georg

Bronn, Karl Alfred von Zittel oder Melchior Neumayr. Andererseits

trifft man hier auch auf Persönlichkeiten, von denen ich selbst noch

kaum gehört geschweige denn gelesen habe, deren Leistungen aber

manchmal bis heute nachwirken. Deswegen ist dieses Buch nicht nur ein

„Lesebuch“ zum gemütlichen Schmökern, sondern erweitert tatsächlich

das Wissen zur Historie unserer Erdwissenschaften. Die nicht immer

geradlinigen Lebensläufe lassen keine Langeweile aufkommen. Manche

Forscher waren ihrer Zeit bereits weit voraus, andere verharrten in

überkommenen Ansichten und vermochten sich davon nicht zu

lösen. Auffällig ist auch, dass viele wichtige Erkenntnisse auf Reisen

gewonnen wurden – man denke nur an Darwin oder Alexander von

Humboldt. Friedrich August Quenstedt, der noch heute populäre

Jura-Geologe, ist freilich keineswegs der Erfinder des Schwarzen,

Braunen und Weißen Juras – diese Begriffe gehen vielmehr auf seinen

Mentor Leopold von Buch zurück, der hier ebenfalls gewürdigt wird. Der

kleine Fehler sei verziehen, findet er sich doch selbst in einer

dicken Monographie über den Jura von Helmut Hölder. Die nach

historischen Vorlagen, meist Fotografien, gestalteten Porträts

erfüllen die sonst eher abstrakt und unnahbar erscheinenden

Persönlichkeiten und Charakterköpfe mit frischem Leben, allerdings

wurde in einigen Fällen nach meinem Geschmack etwas zu viel „Rouge“

aufgetragen. Nach dem Lesen fragt man sich unwillkürlich, wer aus

unserer heutigen aktiven Forschergemeinde es wohl in ein solches Buch

schaffen würde. Sicher wäre der Frauenanteil darunter bedeutend

höher. Der Preis mag zwar etwas hoch erscheinen, doch stimmt die

Qualität.

Günter Schweigert

FOSSILIEN 6/2018, seite 61-62